据国家统计局农村司提供的信息,自2017年底的播种期开始,国内小麦北方主产区在生长周期中多个关键时点遭遇恶劣气候冲击,播种面积和单位产量均受到负面影响。

具体而言,在冬播时期,河南等部分地区遭遇连续阴雨天气,小麦播种推迟,这一方面影响了小麦播种面积,另一方面也导致部分小麦前期积温不足,后续生长受到影响。而在清明期间,河南、山东局部地区等主要小麦产地出现持续低温,小麦大面积冻伤,后续出穗较少。最后,在灌浆收获时期,安徽等地连日降雨、日照不足,小麦灌浆收影响,且部分小麦在潮湿天气的影响下出芽霉变,产出品质下降。虽然恶劣天气导致小麦收获情况受损,但从减产数据来看,自然因素并不足以解释小麦收购量的大幅收缩。相比之下,小麦质量下滑造成的影响可能更为严重。

2008年,全球金融危机导致了世界范围内大宗商品价格的暴跌,为保护农民利益,国家开始实行针对玉米、大豆等价格与国际市场关联度较高的作物品种的临时收储政策。临时收储在具体实施上与最低收购价政策相似。发改委每年会根据市场情况决定实施一次收储或多次收储,确定收储的价格和总量,并委托国有粮食企业对粮食进行收购。临时收储的总量由粮食市场的价格行情决定,若玉米、大豆等作物的市价行情较好,则没有必要进行收储(2009-2011年玉米收储就曾暂停)。

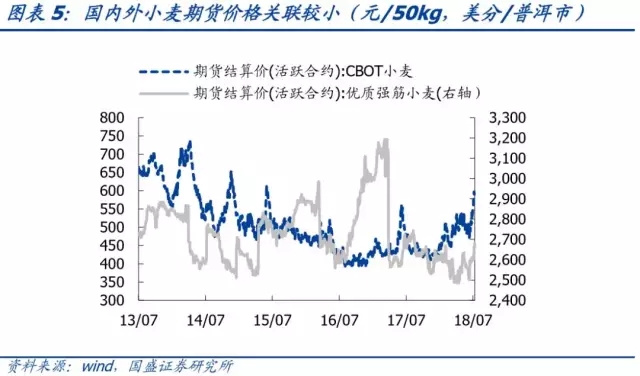

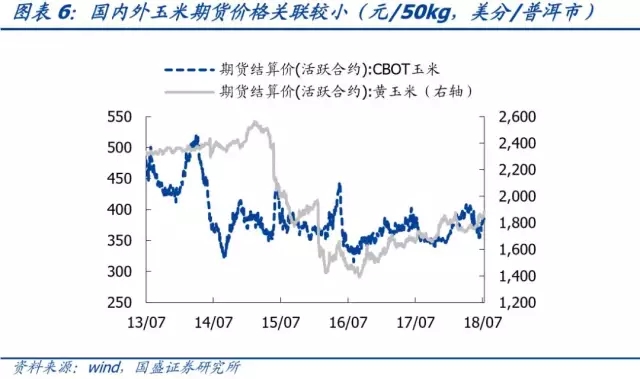

由于最低收购价和临时收储政策的托市作用,加之国家对小麦、玉米等主要粮食作物进口数量的严格限制,国内小麦价格和玉米价格与国际价格并无太大关联。

近年来,国家逐渐开始了对主要粮食作物的收储制度改革。在最低收购价和收储制度的作用下,部分粮食作物价格市场化程度较低,且产需平衡出现问题,库存高企。自2010年起,我国年人均粮食占有量持续高于400公斤,而2016年国内玉米库存高达2.66亿吨,库销比也达141%,农业供给侧改革的必要性凸显。

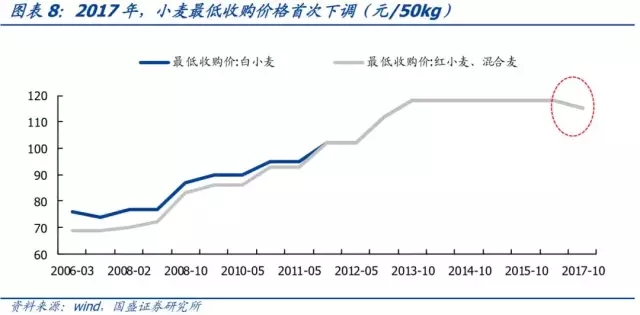

同时,质量较高的小麦可能出现惜售情况。一方面是小麦收购价下调,另一方面则是全球小麦主要产区今年也遭受不同程度灾害,导致全球小麦产量和质量双降。这也就使得部分农户对后续高质量小麦价格看涨,从而不愿以收购价出售。